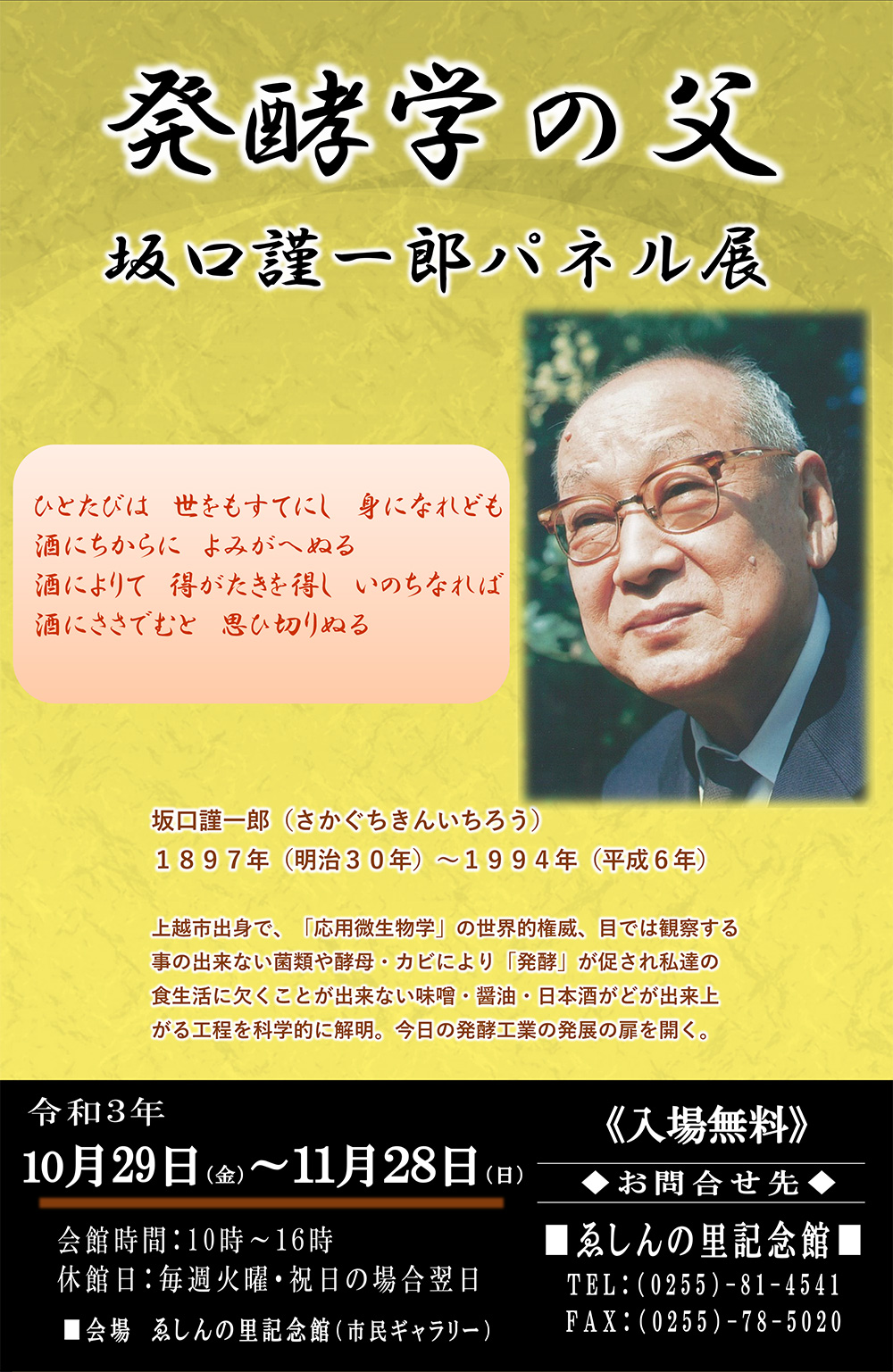

発酵学の父 坂口謹一郎パネル展

坂口謹一郎

上越市出身で、「応用微生物学」の世界的権威として知られています。博士の研究の対象であった「微生物」とは、目では観察することのできない菌類や酵母・カビなどの小さな生物のことで、これらがかかわって「発酵」が促され、私たちの食生活に欠くことのできない味噌や醤油、日本酒などができあがります。博士はこの工程を科学的に解明し、その研究成果から、調味料の大量生産等、今日の発酵工業発展の扉を開いたと言われています。

| 1897(明治30)年 | 11月17日 父正利、母マツの長男として上越・高田に生まれる | |

|---|---|---|

| 1910(明治43)年 | 4月 | 高田中学校入学。小児マヒにかかる |

| 1913(大正 2)年 | 4月 | 東京神田順天中学校3年へ編入学 |

| 1916(大正 5)年 | 4月 | 第一高等学校理農工専攻に入学 |

| 1919(大正 8)年 | 4月 | 東京帝国大学農学部入学、農芸化学を専攻 |

| 1922(大正11)年 | 4月 | 東京帝国大学農学部卒業、農学部副手 |

| 1923(大正12)年 | 11月 | 高田市倉石家の娘カウと結婚 |

| 1927(昭和 2)年 | 2月 | 東京帝国大学農学部助教授 |

| 1932(昭和 7)年 | 6月 | 農学博士受位 「麹カビによる有機酸および酒精の生産に関する研究」 |

| 1938(昭和13)年 | 4月 | 日本農学会 日本農学賞受賞 「菌類による有機酸類の生産ならびにその工業的利用に関する研究」 |

| 1939(昭和14)年 | 6月 | 東京帝国大学農学部教授 |

| 1944(昭和19)年 | 先祖の出身地大瀁村(現・頸城村)鵜ノ木へ。 戦後ここを「楽縫庵」と名付ける。 |

|

| 1950(昭和25)年 | 5月 | 日本学士院賞受賞 「本邦産発酵菌類に関する研究」 |

| 195l(昭和26)年 | 4月 | 日本農芸化学会会長 |

| 1952(昭和27)年 | 11月 | 東京大学農学部長(昭和29年まで) |

| 1953(昭和28)年 | 8月 | 東京大学応用微生物研究所の創設に尽力 初代所長に就く(昭和32年まで) |

| 1957(昭和32)年 | 還暦を迎える 「歌集醗酵」を出版 |

|

| 1958(昭和33)年 | 3月 | 東京大学教授定年退官 |

| 1958(昭和33)年 | 東京大学名誉教授 | |

| 1958(昭和33)年 | 日本ユネスコ国内委員会委員 | |

| 1958(昭和33)年 | パリのユネスコ総会に日本代表顧問として出席 | |

| 1959(昭和34)年 | 1月 | 特殊法人理化学研究所 副理事長、和光市への移転に尽力する |

| 1960(昭和34)年 | 4月 | 日本学士院会員 |

| 1962(昭和37)年 | 8月 | フランス国農学学士院外国会員 |

| 1964(昭和39)年 | 5月 | 恩賜発明賞受賞 「微生物による5’-ヌクレオチド類製造法に関する研究」 |

| 1965(昭和40)年 | 6月 | フランス国レジォンドヌール勲章三等章(コマンドール勲章)受賞 |

| 1966(昭和41)年 | 6月 | 第7回藤原賞受賞 「微生物による醗酵生産物に関する基礎的研究」 |

| 1967(昭和42)年 | 11月 | 文化勲章受章 「微生物酵素学の発展に貢献」 |

| 1974(昭和49)年 | 11月 | 勲一等に叙せられる。瑞宝章授与 |

| 1984(昭和59)年 | 脳梗塞のため療養生活に入る。その後、回復 | |

| 1988(昭和63)年 | 1月 | 「愛酒楽酔」を出版 |

| 1994(平成 6)年 | 12月9日 心不全のため逝去 享年97歳 従三位に叙せられる |

坂口謹一郎博士の一生

-高田で生まれる-

坂口謹一郎は明治30年(1897)11月17日、高田鍋屋町(現在の上越市東本町5)で生まれました。 当時最先端の産業だった「高田製油社」という石油を作る工場の長男として生まれました。 小さいころは、大切にそだてられましたが、やがて、家業がうまくいかなくなって、お父さん・お母さんと離れて暮らすなど、恵まれない少年期を過ごしました。

-東京へ-

高田中学(現・高田高校)へ通っていた謹一郎は、体が弱かったため進級できず、東京の順天中学(現・順天中学高校)へ転校します。順天中学から、第一高等学校(現・東京大学)へ入学しました。一高時代はボート部に所属したり、スキーを楽しんだりして、体を鍛えました。

-東京帝国大学(東京大学)へ入学-

その後、東京帝国大学農学部農芸科へ入学し、高橋偵造博士について勉強し、研究者としての道を歩み始めました。

-「発酵学」の大家として-

大学を卒業してからは、研究室に残り、やがて助手となりました。このころ、同じ東本町出身の倉石カウと結婚しています。

倉石家を通じて、「日本のワインぶどうの父」川上善兵衛(上越市北方出身)や、建築史学者の関野貞(上越市西城町4出身)と親戚になります。とくに川上善兵衛との付き合いは深く、善兵衛のワイン研究の手伝いもしました。

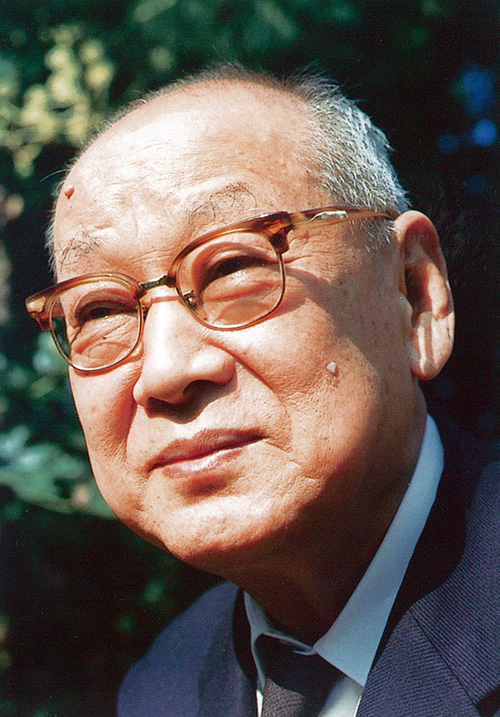

壮年の坂口謹一郎

坂口謹一郎博士の紹介

坂口謹一郎博士は、明治30年(1897)11月、高田鍋屋町(現在の上越市東本町5)で生まれ、東京帝国大学農学部に入学して農芸化学を専攻し、以後研究者としての道を歩み、後に「応用微生物学」の世界的権威として知られた人です。

博士の研究の対象であった「微生物」とは、目では観察することのできない菌類や酵母・カビなどの小さな生物のことで、これらが関わって「発酵」が促され、私たちの食生活に欠くことのできない味噌や醤油、日本酒などができあがります。

博士はこの工程を科学的に解明し、その研究成果から、調味料の大量生産等、今日の発酵工業発展の扉を開いたと言われています。

また、食糧管理局研究所(現在の独立行政法人食品総合研究所)や、東京大学応用微生物研究所(現在の分子細胞生物学研究所)をはじめ、多くの民間企業にも研究所を設立し、「応用微生物学」や「発酵学」の研究者を育てることにも尽力しました。

こうした功績が認められて、昭和42年(1967)には文化勲章を受章しています。

一方、自身の研究への思いや周囲の人、自然、故郷への愛等、様々な心情を数多くの歌に読み、昭和50年(1975)1月の宮中歌会始めの召人も務めるなど、歌人として活躍した足跡も残しています。

イベント要綱

| 期間 | 令和3年10月29日(金)~11月28日(日) |

|---|---|

| 開催場所 | ゑしんの里記念館 市民ギャラリー |

| 参加費 | 入場無料 |

| お問合せ | ゑしんの里観光公社(火曜日定休・祝祭日の場合翌日) 住所:〒944-0135 新潟県上越市板倉区米増27-4 電話:0255-81-4541 (FAX:0255-78-5020) |